Efeu - Die Kulturrundschau vom 19.06.2024 | Trauer um Anouk ...

19.06.2024. Arundhati Roy steht in Indien für eine 2010 gehaltene Rede vor Gericht, die SZ erschrickt darüber, wo in Indien das Recht auf freie Meinungsäußerung aufhört. Käthe Kollwitz trifft im MoMA den Nerv der verzweifelten New Yorker, staunt die taz. Die Welt entdeckt im Keller zart spröden Pop von Maria Herz. Die nmz galoppiert mit Ondrej Adámeks Orpheus-Oper "INES" durch die postnukleare Einöde. Und alle trauern um Anouk Aimée, die "Garbo aus dem Geist der Nouvelle Vague", wie die Welt schreibt.

9punkt - Die Debattenrundschau vom 19.06.2024 finden Sie hier

Film | Bühne | Literatur | Kunst | Design | Musik

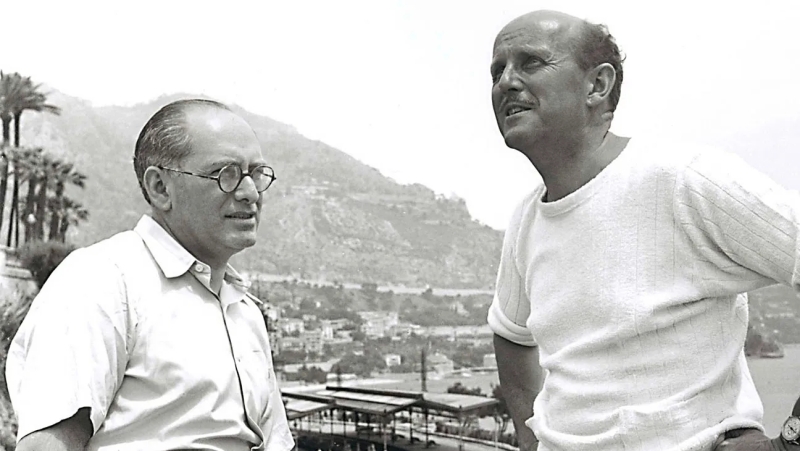

Die Filmkritiker trauern um die große Anouk Aimée, die im Alter von 92 Jahren gestorben ist. "Ihre Karriere gehorchte einem faszinierenden Wechselspiel von Verweigerung und Hingabe", hält Gerhard Midding in der Welt fest. Aimée "brillierte im Rollenfach der modernen Frau, die das Glück zu suchen versteht, aber auch ihren Geliebten immer ein Rätsel bleibt. ... Die Liebeserklärung, die sie Marcello Mastroianni in 'Das süße Leben' machte, wirkte glaubhaft selbst noch in dem Moment, wo sie sich schon der Umarmung eines Anderen hingab. Diese Garbo aus dem Geist der Nouvelle Vague hielt in der Schwebe, ob ihre Figuren die selbstzerstörerische Kraft der Gefühle fürchteten oder ob sie deren Überschwang misstrauten. Ein Zauber der Unergründlichkeit lag über ihren besten Rollen; keine andere Schauspielerin trug in ihren Filmen so häufig Sonnenbrillen wie sie."

"Zu den Wundern des Kinos gehört, dass es seine Darsteller in immer neue Figuren schlüpfen und dabei doch immer sie selbst sein lässt", schwärmt Andreas Kilb in der FAZ. "Die Aura souveräner Verletzlichkeit, die sie umgab, hat die Regisseure ihrer Zeit davon abgehalten, an ihr herumzuexperimentieren. So wirken die Frauen, die sie für George Cukor ('Justine'), Sidney Lumet ('The Appointment'), Bernardo Bertolucci ('Tragödie eines lächerlichen Mannes') und immer wieder für Claude Lelouch ('Ein Hauch von Zärtlichkeit') verkörpert hat, wie Puzzlestücke eines Porträts, das erst jetzt, mit ihrem Tod, vollendet ist."

Es "waren die Außenseiter der Nouvelle Vague, die sie im französischen Kino verewigten: in Rollen, die nicht mit den Klischees der Kindfrau spielten", schreibt Andreas Busche im Tagesspiegel. So gab sie etwa die Lola für Jacques Demy: Es "war die bis dato modernste Frauenfigur in diesem Umfeld, das sich auf seine Modernität viel einbildete." Valerie Dirk würdigt im Standard Aimées "geheimnisvolle Eleganz". Bei Fellini gelang ihr damit der Durchbruch: "Bei ihm war sie immer die eine Frau, die dem gern in den Fetisch gleitenden Blick des Regisseurs standhielt."

Michael Meyns hat in der taz sehr viel Freude an David Hintons Dokumentarfilm "Made in England" über die Filme von Powell und Pressburger. Erzählt und inhaltlich getragen wird der Film von Martin Scorsese, der dabei auch immer wieder den Einfluss der beiden Briten auf seine eigenen Arbeiten aufdeckt, was "Made in England" in seinen "besten Momenten zu einer Lehrstunde im Filmemachen werden lässt. Vor allem die in strahlendem Technicolor gedrehten Melodramen 'Irrtum im Jenseits', 'Schwarze Narzisse' und 'Die roten Schuhe' beschreibt Scorsese mit fast kindlichem Enthusiasmus, der inzwischen aber vom Wissen um die eigene Sterblichkeit durchzogen ist."

Weitere Artikel: Lena Karger spricht für die Welt mit der Festivalleiterin Lea Wohl von Haselberg über das Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg, das gestern begonnen hat (mehr dazu bereits hier). Arne Koltermann erinnert in der Jungle World an den armenischen Filmemacher Sergej Paradschanow, der vor 100 Jahren geboren wurde. Wolfgang Hamdorf spricht für den Filmdienst mit Hans Block und Moritz Riesewieck über deren Dokumentarfilm "Eternal You - Vom Ende der Endlichkeit". In der FAZ gratuliert Maria Wiesner Kathleen Turner zum 70. Geburtstag.

Besprochen werden Dror Morehs Dokumentarfilm "Kulissen der Macht" über die US-Politik der letzten zwanzig Jahre (online nachgereicht von der FAZ) und die Frankfurter Ausstellung "Neue Stimmen" über das deutsche Kino im 21. Jahrhundert (FR).

Avantgardistisches präsentiert die Oper Köln: Ondřej Adámeks "INES" verlegt den Orpheus-Mythos in die postnukleare Einöde. Gleich zu Beginn wird das Publikum mit Stimmengewirr aus dem Off aus dem Konzept gebracht, auch danach wird viel gestottert und gezischt. Rainer Nonnenmann zeigt sich in der nmz durchaus beeindruckt: "Chor und Orchester beschränken sich zunächst auf untergründiges Pochen, Tinnitus-artiges Pfeifen und die galoppierenden Punktierungen aus Monteverdis berühmter Toccata-Ouvertüre als nervösem Leitmotiv. Weil der Apokalypse künstlerisch ohnehin nicht beizukommen ist, wenden sie Partitur, Text und Inszenierung ins Absurde. Statt wirklich zu überfallen, deutet ein Schlagzeuggewitter die Kernexplosion nur an. Und die kunstvoll verwobenen Partien der drei Eurydike-Doppelgängerinnen (Olga Siemieńczuk, Tara Khozein, Alina König Rannenberg) singen als 'Girls from Hiroshima' kein pathetisches Lamento über den Atombombenabruf 1945, sondern liefern als kesse Swingle-Sisters mit übertrieben 'strahlendem' Grinsen im Gesicht eine jazzige Showeinlage. Wo Tragödie versagt, hilft Groteske."

Patrick Bahners erkennt in dem Spektakel in der FAZ hingegen lediglich ein "Experiment, dem gar keine Hypothese über das Schicksal der Gattung oder die Macht der Musik zugrunde liegt. In Vertretung Roths präpariert Adámek die Beflissenheit seines Werkes heraus, ein klassifikatorisches Klein-Klein, in dem der Unterschied von Lebendigem und Totem verloren gegangen ist. Die ungerührt durchgehaltene Überdeutlichkeit ermüdet und verstimmt. Der Wechsel zwischen Sprechgesang und diatonischen Choralrezitativen bei viel Arbeit fürs Schlagwerk ruft den bösen Gedanken hervor, dass die Menschheit für den atomaren Höllentrip in einem Purgatorium der Orff-Pädagogik büßen muss."

Außerdem: Die Wiener Staatsoper eröffnet im Herbst "Nest", eine neue Spielstätte für junge und experimentelle Produktionen, berichtet Ljubiša Tošić im Standard. Axel Brüggemann unterhält sich auf Backstage Classical mit Katharina Wagner über die neue Struktur der Bayreuther Festspiele und mehr.

Besprochen werden Buhle Ngabas "Bling!" auf den Wiener Festwochen (Standard) Alexander Zemlinskys Oper "Der Kreidekreis" am Staatstheater Karlsruhe (FR) und Bedřich Smetanas Oper "Libuše" auf einem Festival dem Komponisten gewidmeten Festival im tschechischen Litomyšl (SZ).

Arundhati Roy "findet sich ... in einer Situation wieder, die einer besonders bedrückenden Dystopie entlehnt zu sein scheint", schreibt David Pfeifer in der SZ dazu, dass die indische Schriftstellerin nun in Indien absurderweise für eine 2010 gehaltene Rede vor Gericht gezerrt wird: "Angeklagt durch ein Gesetz, das eben jene Regierung, vor der sie seit Jahren warnt, geschaffen hat, um Kritikerinnen wie sie zu kujonieren." Denn Roy ist eine der "härtesten Kritikerinnen im Land, die gegen den Umbau der größten Demokratie der Welt zu einer Theokratie eintritt, in der gegen Minderheiten gehetzt wird. Sie schimpft dabei nicht nur gegen die regierende Bharatiya-Janata-Partei (BJP), sondern auch gegen Premierminister Narendra Modi." Zur Last gelegt wird ihr die "Äußerung, das umstrittene Gebiet Kaschmir sei kein 'integraler Bestandteil' Indiens. Eine Aussage, die in einer Demokratie wie Indien mal mindestens durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sein sollte."

Der Germanist Markus Steinmayr liest für den Freitag aktuelle Campusromane von Teju Cole, Kim Wakker und Franca Bauernfeind. Coles "Tremor" fand er dabei am "schönsten": Der Autor "inszeniert eine literarische Soziologie des Verlusts, wie der Soziologe Andreas Reckwitz es nennt. Ihm zufolge ist Verlust für die Spätmoderne der Gegenmodus zum Fortschrittsmodus der Moderne. Das politische Gefühl ist das der Nostalgie, jenes Gefühl also, nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit zu Hause zu sein. Und diese Vergangenheit ist die der europäischen oder westlichen Kulturtradition, in der Coles Protagonist sich im Wissen wähnt, dass es damit vorbei ist." Für den Perlentaucher hat Angela Schader den Roman besprochen.

Weitere Artikel: Hartmut Finkeldey liest für Tell Kafkas Erzählung "In der Strafkolonie". Hildegard Keller erinnert in der Zeit an die Lyrikerin Alfonsina Storni, die es aus dem Tessin nach Argentinien gezogen hat. Auf sie aufmerksam wurde sie durch dieses Stück von Mercedes Sosa, das von Storni handelt:

Besprochen werden unter anderem Franziska Augsteins Churchill-Biografie (FR), Aglaja Veteranyis "Wörter statt Möbel" (online nachgereicht von der Zeit), Miranda Julys "Auf allen vieren" (TA), Tahir Hamut Izgils "In Erwartung meiner nächtlichen Verhaftung. Uigurische Notizen" (NZZ), das NDR-Hörspiel "Dschinns" nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir (taz), Helena Adlers posthumes Buch "Miserere" (Standard), David Granns "Der Untergang der Wager. Eine Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei" (NZZ) und Walter Tevis' "Die Partie seines Lebens" (FAZ). Mehr ab 14 Uhr in unserer aktuellen Bücherschau.

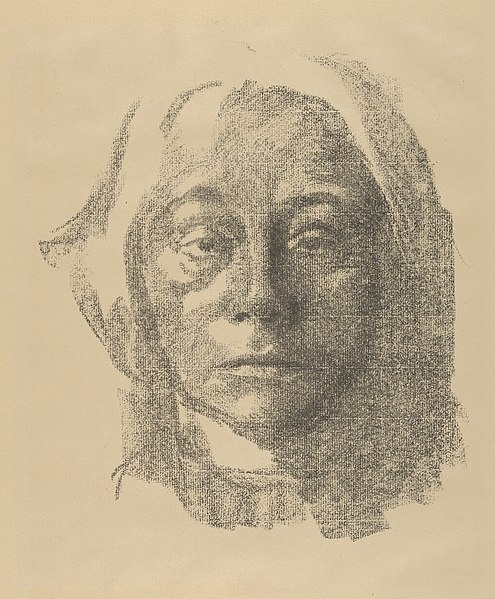

In New York erweist sich ausgerechnet eine im MOMA Käthe Kollwitz gewidmete Schau als Ausstellung der Stunde, weiß Sebastian Moll in der taz. Die von antiisraelischen Protesten erschütterte Stadt, in der "Zionisten" dieser Tage schon einmal dazu aufgefordert werden, U-Bahnen zu verlassen, erkennt sich offenbar in der pessimistischen Kunst Kollwitz' wieder: "Die düstere Bildsprache von Kollwitz erfasst nicht nur den jetzigen Augenblick der USA. Die Unmittelbarkeit, mit der Kollwitz Hilflosigkeit und Schmerz angesichts des Weltgeschehens persönlich macht und mit der sie sich gegen die Verzweiflung stemmt, trifft überall einen Nerv. Aber vielleicht rüttelt sie New York deshalb besonders auf, weil die Konflikte hier einem gerade so nahe rücken, dass Kollwitz' Realismus plötzlich nicht mehr als sentimental erschient."

Außerdem: Zoe Williams spricht im Guardian mit Anthony McCall über dessen Lichtskulpturen, die bald in der Tate Modern ausgestellt werden. Marcus Boxler stellt in monopol Kunstwerke vor, die auf Flughäfen ausgestellt werden. Olga Kronsteiner zeichnet im Standard nach, weshalb die Heidi Horten Collection anonymisiert verkauft wird.

Besprochen werden die Ausstellung "Lee Guttman - Ein gezeichnetes Leben" in der Galerie Weise, Chemnitz (FAZ) und die Schau "Patterns of (In)Security" mit Sabine Hornig und Tamuna Chabashvili im Projektraum Die Möglichkeit einer Insel, Berlin (Tagesspiegel, taz).

In der SZ bespricht Gerhard Matzig die Ausstellung "Transform! Design und die Zukunft der Energie" im Vitra Design Museum in Weil am Rhein.

Die Kompositionen von Maria Herz lagen über 50 Jahre im Keller, bevor sie 2005 dort aufgestöbert wurden. Jetzt kann auch der Hörer sie auf zwei neuen CDs entdecken, freut sich Elmar Krekeler in der Welt. Sie sind "der Zukunft gegenüber aufgeschlossen, aufregend konservativ, trotzig und selbstbewusst, sich an nichts und niemand anbiedernd, des Populismus völlig unverdächtig, des Aufbrausens und der spröden Zartheit fähig. ... Das Klavier-, das Cellokonzert, die vier Orchesterstücke, die Orchestersuite, die jetzt vom Rundfunksinfonie-Orchester unter Christiane Silber eingespielt worden sind, werden angetrieben vom Aneinanderreiben gegensätzlicher Linien und von einem rhythmischen Furor, einer emotionalen Energie, die man sich schwer entziehen kann." Zu hoffen bleibt dem Kritiker da nur, dass die Arbeiten nun "noch den Sprung aus den Reservaten der Raritäten-Alben in die Konzertprogramme schaffen". Wir hören rein:

Außerdem: Paul Jandl porträtiert für die NZZ den Wiener Liedermacher Voodoo Jürgens. Besprochen werden neue Veröffentlichungen von alten Platten der australischen Band Crime and the City Solution (Standard) und das neue Album von Lenny Kravitz, der für Standard-Kritiker Christian Schachinger "eine bodenständige Hacklerversion von Superstar Prince" darstellt.

Film | Bühne | Literatur | Kunst | Design | Musik